突出文明乡风建设和智志双扶的正向激励作用,从而实现精神扶贫与物质扶贫同频共振,是重庆市巫山县抱龙镇洛阳村脱贫攻坚的最大亮点。

“面子”不再难绷

这些年不少地方“过事”整酒花样百出:除了婚丧嫁娶,老人过生要整酒,孩子出生满月、上大学要整酒,乔迁新居,甚至连母猪下了八个十个猪仔……都要整酒以示庆贺。

整酒风盛行,耗费村民大量时间、精力和财力,对于吃穿用度都发愁的村民来说,更是颇感无奈,有苦难言。除了红白喜事,把“无事酒”加在一起,贫困村民的“面子”真难绷啊!

啷个办?几年来,洛阳村驻村工作队配合村支两会,严格制定新的村规民约,村委会与村民签订不整“无事酒”承诺书,实行“红事新办、白事简办,无事酒不办”。村干部还成立巡逻小组,一旦发现村民整“无事酒”,他们先上门劝阻,对执意违规者,根据村规民约“秋后算账”,严格执行。

“自新版村规民约推行以来,洛阳村‘整酒’歪风大有收敛,”村主任姚本均算了一笔账,“这几年,村里的酒席场次下降了2/3,户均年节约人情开支近两万元。”

又见“小岗村”

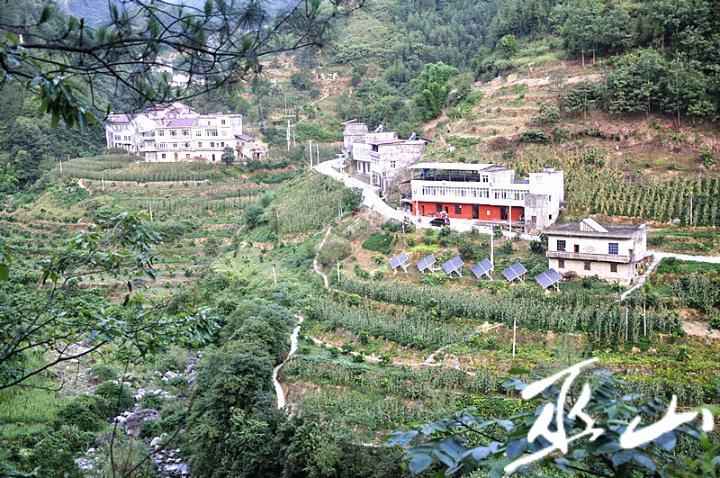

今年笔者再到洛阳,见村场镇可用“一尘不染”来形容;漫步街头,不时瞧见一辆或几辆铮亮的小轿车,或停放在栋栋“别墅”式的农家庭院,或开过来开过去……这,不免让我产生幻觉:我是不是到了小岗村?!

这是那个数年前以“脏”“乱”“差”出名的贫困村吗?这是更早时候被称作“猪屎街”的洛阳场镇吗?

一度时期,驻村工作队看到,一些农户房前屋后,以及河道、田边、路边,垃圾不少,

第一书记蹇述权决定以乡风文明建设为突破口,让文明新风落地生根,从根上激活贫困户的内生动力。

为让大家尽快养成爱卫生的习惯,洛阳村开始评比“清洁户”,并挂牌表彰。

“富人爱穿衣,穷人爱扫地”。即使住在山上,条件差的人家,也会把房前屋后打扫得干干净净,把桌椅几凳抹得一成不染,努力挣到一块“清洁户”牌子。因为这涉及到他们日常相处的一个“面子”。

工作队和村里,就是靠这个“面子”找到了文明新风的突破口。

通过强化“参与性”治理,细化“约束性”规矩,深化“激励性”带动,实化“习惯性”养成,及“清洁户”“敬老户”“好婆媳”等的评选和挂牌,除让村民自觉做到不整“无事酒”,还“教育”大家不虐待老人,不信封建迷信等;营造美好的村容村貌、幸福而富有文化的家庭氛围、和谐的邻里关系,最终让老百姓形成“热爱集体、尊老爱幼、团结邻居、勤劳致富”等良好新风尚;以期达到“村容整洁环境好”“ 移风易俗观念好”“ 家风家训传承好”“ 基层创建成效好”“文化活动开展好”“志愿服务普及好”“村规民约执行好”“乡风文明建设好”等“八好”目标。这是洛阳村乡风文明建设的基本做法和主要经验。

培育一种看不见的精神,同时也应留下一种看得见的文化。得益于帮扶部门县委宣传部的鼎立支持和精心指导,在脱贫攻坚决战决胜的2020年,洛阳村在“小岗村”似的场镇上,精心打造了颇具地方风味和时代特色的文化一条街。在“文化一条街”“前身”净化、美化的基础上,重点做了文化性靓化。如对农家庭院的花坛统一砌砖,统一嵌进磨盘石。古朴雅致,悦目赏心。还修建了文化墙、“乡村振兴”意象门、文体广场,新设了道德讲堂、图书室等。同时把便民服务中心从村道边“搬”到主公路边,不仅与“文化一条街”融为一体,尤其使其增加了功能性、服务性,让老百姓办事、阅览等更为方便。

提升“生命之源”

2013年起,县水利局陆续在洛阳村修建了12口饮水池,从邻近的泉水村引来山泉水,让全村用上了自来水。

但新问题出现了,新建的水池,水面上枯枝败叶没人清理,管道破损后没人修理。有段时间,大家争着用水,有户村民一个月用水竟达735吨,很快大家没水用了。

怎么管水?村里决定在6社试点。

三十出头的村支书万大宪说,洛阳村饮水状况越来越好,经历了三个阶段。

——集体管水。推选一村民为管水员,每年每户交20元维护费,用于支付管水员的工钱和管网维修费。因户数偏少,出资不多,管水员积极性不高,效果欠佳。

——轮流“坐庄”。村民分成若干小组,按月轮流“坐庄”。由于都是“管水员”,虽每户有10吨免费水,但用超了毕竟要花钱,村民自觉改掉了“滴水”等陋习。这样,6社不仅再没缺过水,且常年免费给附近洛阳小学供水,以感谢学校为培养后代做出的贡献。

——优化水源。本就山清水秀,水资源好的洛阳村,现在全村6个社都采取了6社的管水模式,饮水安全、充足。一些易地扶贫户搬到村场镇后,又对原来洁净、甘甜的山泉水生出怀念之情。村里考虑到这一点,还特意在本村寻找到两个新的高海拔取水点。

(来源:巫山网)